Mongolie

Notre

séjour en Mongolie est terminé. Nous avons passé 5 mois dans ce pays, 2 mois

en 2009 et 3 mois en 2014 (à nous deux, cela fait 10 mois ! Hi ! Hi!), nous

avons parcouru 15 000 km dont 10 500 km de pistes ; à 25km/h en moyenne sur

les pistes, cela fait beaucoup d'heures à vivre, regarder et comprendre ce pays,

le mode de vie de ses habitants, leur mentalité aussi.

Ce

que nous écrivons ici, comme dans tous les articles de ce site, est purement

subjectif. C'est ce que nous avons vu et compris, et il est probable qu'un autre

voyageur ait une vue totalement différente. Ce qui est écrit ici n'est pas LA

vérité, c'est NOTRE vérité.

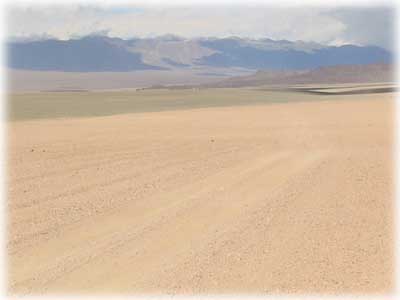

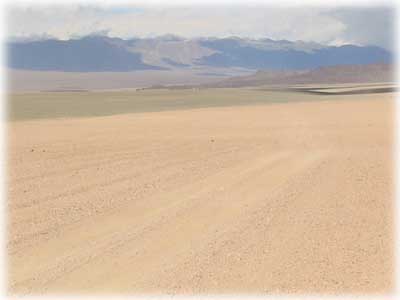

La

Mongolie est un pays sauvage, de l'extrême, un pays où l'immensité s'étend à

360°. Une photo ne le rendra jamais et tout est justement dans ces 360°. L'immensité

que nous trouvons ici, la liberté totale, c'est indescriptible. Cela nous remplit

le cœur mais c'est intransmissible.

La

Mongolie est un pays sans clôture, où les animaux courent en pleine liberté

et rentrent le soir "à la maison". Un pays où chacun se débrouille comme il

veut, comme il peut. Quand les nomades changent de pâturages, ils cherchent

un endroit qui leur convient et s'installent. Mais cela est fait en respectant

les autres nomades ; on ne s'installe pas là où il reste des installations car

ceux qui les ont laissées vont sans doute revenir. Les nomades respectent la

propriété privée et on se sent tout à fait en sécurité parmi eux.

La

Mongolie est un pays où le conducteur est « responsable » . Il n'existe personne

pour vous dire ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Cela commence par les panneaux

indicateurs routiers, ils sont quasiment inexistants ; il ne faut donc pas compter

sur eux. De même pour la vitesse, pas de limitation (à 20km/h, les excès sont

rares !) ; pas d'indication de dangers potentiels (chaussée déformée, trous,

ornières...), ils sont partout. Pas de ceinture de sécurité, elle

ne ferait que nous gêner.

Quand on roule sur la gauche parce que la piste est meilleure et qu'une voiture

vient en face, pas la peine de bouger, la voiture passe sur notre droite. Chacun

roule de son mieux en respectant l'autre et cela intuitivement, sans qu'on ait

besoin qu'on nous le dise.

Très

jeunes, les enfants sont eux aussi en face de leurs responsabilités. Le petit

de 6 ans qui doit chercher l'eau pour la famille va se débrouiller avec des

bidons plus ou moins grands. Mona nous disait qu'elle était de corvée d'eau

quand elle était petite et si sa grand-mère ne l'aidait pas, c'est parce qu'elle

aussi avait son propre travail et pas assez de temps. Je m'étonnais qu'aux maisons

où on remplit l'eau, personne n'aidait les enfants à mettre leurs lourds bidons

sur leur chariot ; ce n'était pas leur boulot et s'ils aidaient tous les enfants,

ils auraient le dos cassé en moins d'une journée.

Chez

les nomades, les enfants vont ramasser les bouses séchées qui servent de combustible.

Ils traînent leurs grands sacs, mais prennent le temps de jouer en même temps.

Ils ont ainsi des travaux à faire tout au long de la journée et il n'y a pas

tout le temps quelqu'un derrière eux pour dire : Attention, c'est dangereux ! Ne

te salie pas ! Ne tombe pas dans l'eau ! Ne fais pas ceci ! Ne fais pas cela....

On

voit dans le monde entier (sauf chez nous!) des enfants de 2 ou 3 ans marcher

à côté d'un précipice, à deux pas d'une rivière, près d'une route fréquentée....

et personne pour les surveiller. Pourtant ils savent où il peuvent aller et

où c'est dangereux. Pourquoi chez nous, dés qu'on lâche la main à un enfant,

il va se mettre à traverser la route devant les voitures ? Pourquoi pas là-bas ?

La question mériterait qu'on l'approfondisse. Klaus et moi nous disons souvent

que chez nous on rend les enfants idiots !

Sur

les routes où rien ni personne ne nous signale les dangers, nous sommes attentifs

à tout. Nous savons qu'en cas de problème, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes,

donc évitons les problèmes. Pourtant, si en 2009 nous avions trouvé que le mongol

se désintéressait des misères des autres et ne se préoccupait que de sa famille

et de ses amis, nous avons revu notre jugement. Le mongol, tout comme nous,

n'est pas intrusif. Il ne vient pas si on ne lui demande rien, et ne demande

rien s'il peut se débrouiller seul.

Nous avons souvent remarqué, surtout lors de notre dernier mois en Mongolie

que, lorsque nous nous arrêtions pour la nuit, des voitures faisaient un crochet

imperceptible pour se trouver à notre portée si nous demandions quelque chose.

Parfois, la nuit, une voiture s'arrêtait près de nous et klaxonnait, puis repartait.

Nous rouspétions sur ces indélicats qui troublaient notre sommeil. Puis l'idée

s'est faite petit à petit que ces gens venaient signaler leur présence si nous

avions besoin d'aide.

Les

distances entre les villes sont souvent très grandes, 400km de piste en moyenne

à certains endroits. La solidarité est obligatoire. Quand les routes sont mauvaises,

comme par exemple boueuses après et pendant la pluie, on roule plus ou moins

en convoi avec un véhicule faisant le même trajet, la plupart du temps sans

se le dire d'ailleurs. On s'attend sans s'attendre, l’œil plus souvent dans

le rétro et puis on se laisse distancer le temps d'un café, l'autre fait un

signe d'amitié et s'en va. La Mongolie, c'est une ambiance d'amitié et de solidarité.

Un

véhicule est en panne, nous passons si personne ne demande rien ; si on nous

fait signe d'arrêter pour nous demander une pièce de rechange, Klaus regarde

si il l'a ou non, donne un coup de main si nécessaire, prête un outil. Puis,

que le résultat soit ou non positif, nous nous remettons en route avec quelques

amis de plus qui ne manqueront pas de nous faire de grands signes quand ils

nous doubleront plus tard. Les mongols feraient de même pour nous.

A part à Batnorov où des mongols nous ont aidés à sortir de la boue, nous n'avons

jamais eu de problème que Klaus n'ait pu résoudre lui-même. Et encore ! A Batnorov,

nous serions sortis seuls de la boue, cela aurait été plus long, c'est tout.

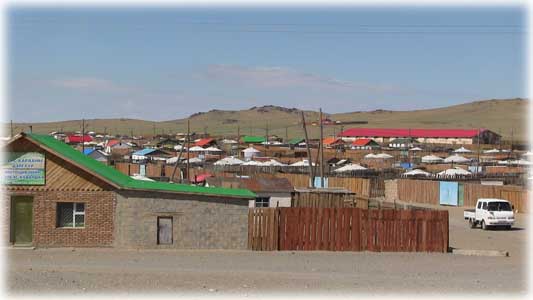

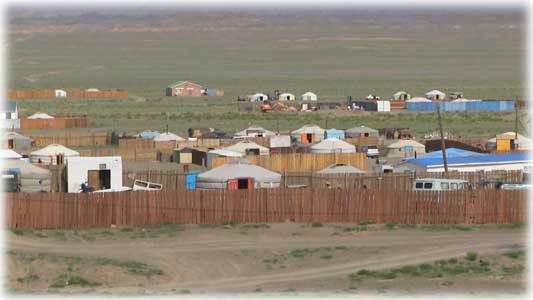

LES VILLES ont beaucoup changé depuis 2009. Wikipédia parle d'un exode rural

en 2010 qui aurait amené 500 000 personnes à Ulan-Batoor. Il faut considéré

que la Mongolie compte 3 millions d'habitants dont 1 million à UB. Un demi-million

est donc un chiffre énorme ! Les villes et villages mongols, UB compris, sont

formés d'un centre ville avec quelques bâtiments en béton, administration, boutiques,

garages... puis en périphérie, les habitations. Ce sont des quartiers délimités

par des palissades. Chaque quartier est lui-même découpé en parcelles séparées

par ces mêmes palissades.

A l'intérieur des parcelles, une ou deux yourtes, pièces d'habitation, un bâtiment

en dur plus ou moins élaboré qui sert de cuisine, de pièce de travail. Dans

la cour se baladent les animaux, vaches, chèvres et moutons, chevaux, et les

véhicules y sont garés (motos, voitures ,4X4, camionnettes).

Il

semblerait que ces parcelles soient gratuites et que l'on peut s'y installer.

Quand un tiers en fait l'acquisition payante, l'ancien occupant doit déménager.

Ces villes de yourtes s'étendent à une vitesse phénoménale dans toutes les villes

du pays. Il est possible que les nomades n'y habitent qu'une partie de l'année

quand les pâturages sont trop maigres.

Un

grand changement s'est fait aussi dans la campagne. En 2009, la plupart des

yourtes se trouvaient seules, rarement à deux. Maintenant, les yourtes

seules sont rares ; la plupart du temps, elles sont à deux, trois, voir

quatre ensemble. Cela tient sans doute au fait, comme nous l'avons vu dans la

famille qui nous a accueillis sur la route de Khermen Tsav, que la promiscuité

devient gênante et que les enfants, une fois mariés, construisent

leur propre yourte, à côté de celle des parents.

Souvent

on nous demande quelle est la sécurité dans les pays où nous voyageons. Cette

question fait sourire tous les voyageurs car c'est peut-être en Europe que l'insécurité

est la plus forte. En Europe, les distributeurs d'argent sont scellés dans les

murs, à toute épreuve des béliers possibles, les billets immédiatement détruits

en cas d'attaque et je ne sais quoi encore. En Mongolie, les distributeurs d'argent

sont de grosses boites posées dans la rue et dans les magasins et ils ne semble

pas que qui que ce soit essaie de les forcer.

Il

convient cependant de distinguer Ulan-Batoor du reste du pays. C'est une grande

ville où règne un très grand pourcentage de chômeurs. De plus, la présence d'occidentaux,

touristes en particulier, avec des euro plein les poches, excitent la convoitise

de jeunes désœuvrés. On a cependant l'impression que des progrès ont été faits

depuis 2009, peut-être dus à la présence de nombreuses caméras de surveillance

et de plus de policiers dans les rues. On se promène actuellement dans le centre

ville d'UB en toute confiance (cela n'empêche pas qu'on fasse attention à ses

affaires!).

En

2009, il y avait assez peu de voitures en Mongolie. Des 4X4 en guise de taxis

ou bus et quelques vieilles voitures et motos aux abords des villes. Cette année,

les choses ont changé. De nombreuses voitures, conduite à droite, venant de

Chine, de Corée ou du Japon, ont fait leur apparition. Elles circulent essentiellement

dans ou autour des villes, mais peuvent également se lancer dans de longs

trajets comme toutes celles que nous avons vues à l'ouest de la Mongolie

et qui venaient d'Ulan-Batoor. La plupart sont récentes et en bon état.

Les motos sont aussi de plus en plus

nombreuses. Elles viennent de Chine ; ce sont des 150 cm3, très bien équipées

pour la Mongolie. Elles comportent une longue selle pour trois personnes au

moins ; de chaque côté, au niveau du passager, il y a des pièces de métal

qui peuvent se rabattre et permettre ainsi de placer de part et d'autre des

jerrycans d'eau ou de carburant, des sacs de farine ou de céréales, et bien

d'autres choses. Elles ont une super suspension qui permet de passer partout,

sur les cailloux, dans l'herbe, le sable, la boue...

ci-contre, voir la

plaque d'immatriculation...

Leur

prix est de 600 à 800 €. Nous ignorons combien de temps elles tiennent le coup

dans les conditions extrêmes que leur font vivre leurs conducteurs.

Et

puis, la proximité de la Chine aidant, le pays est lentement envahi par des

produits de consommation divers. Les vélos, quasiment inexistants en 2009, ont

fait leur apparition. Des VTT bien sûr que possèdent de nombreux ados, et des

vélos d'enfants, de bébé, tricycles et aussi, mais en location, ces horribles

petites voitures électriques qui sont, pour les plus petits, télécommandées

par les parents.

Les supermarchés sont plus nombreux et

mieux approvisionnés. La marque allemande « Gut und günstig » (bon et pas

cher) est partout présente. Les produits chinois sont bien représentés

aussi.

ci-dessus : boutiques

dans le village de Dadal

Nous espérons que ce pays si proche de

la nature ne va pas tomber dans le piège de la société de consommation, qui

certes présente un certain attrait lorsque l'on la connaît pas, mais qui devient

si destructive par la suite...

COUP

DE GUEULE ! Comme je l'ai indiqué dans notre dernier article, au petit lac où

nous nous sommes arrêtés avant la frontière, de nombreux enfants sont venus

quémander du chocolat, des stylos,... Le seul endroit en Mongolie où nous avions

été sollicités était Gurvantes. Je faisais ma lessive quand un groupe d'enfants

à cheval est venu vers moi. L'un d'eux, plus dégourdi, s'est approché et a demandé

« Money ! money ! » Il est triste de constater qu'un pays qui a pu rester aussi

authentique dans l'art de l'hospitalité va maintenant être pourri par ces touristes

qui se valorisent en distribuant n'importe quoi.

Donner de l'argent, si peu soit-il, dans un pays où on paye l'eau à la fontaine

40 T pour 20l d'eau, soit moins de 2 cents, est faire preuve d'un total mépris

pour l'argent et pour l'indigène. De même cette manie de distribuer des stylos

qui avait fait dire à un vendeur du souk de Taroudant au Maroc : « Mais pourquoi

les touristes ont-ils des stylos plein les poches ? » Quand on veut vraiment

aider les écoliers, on donne un paquet de stylos ou de cahiers à

un instituteur qui saura les redistribuer à ceux qui en ont vraiment

besoin.

En

Mauritanie, le consul de France de Nouadhibou nous avait dit : « Ne leur donnez

pas de stylo, dans un an ils vous jetteront des pierres ! » Pas besoin d'attendre

si longtemps, c'est arrivé dans L'Adrar, là où les touristes viennent pour des

méharées afin de ressentir l'authenticité du désert et... distribuer tous les

objets de notre société de consommation sur leur passage. C'en

était au point que quand nous rencontrions quelqu'un en plein désert et que

nous disions bonjour, on nous répondait : « Cadeau ! »

LES

PANNEAUX ROUTIERS, différents selon les pays, sont de bons indicateurs sur le

mode de vie d'un pays. Prenons par exemple les panneaux signalant un passage

piétons. En Europe, nous voyons une silhouette qui traverse posément sur les

bandes blanches. De même pour les enfants à qui on apprend très tôt à ne pas

courir en traversant.

En

Mongolie, tout est différent. Observons cette silhouette angoissée qui s'élance

sur le passage. Si elle est accompagnée d'un enfant, celui-ci va sembler également

plus rapide. Vous avez déjà compris ! En Europe, le piéton a priorité, donc

inutile de se presser. En Mongolie, les conducteurs ne connaissent pas le piéton.

Il est donc important que celui-ci traverse la route en un minimum de temps

et c'est dés leur plus jeune âge que l'on apprend aux enfants que s'ils veulent

avoir une chance d'atteindre l'autre côté sans finir en carpette, il faut absolument

courir le plus vite possible. Ceci est particulièrement vrai à UB où l'automobiliste

a des yeux sélectifs qui ne VOIENT PAS le piéton.

Passons

maintenant aux parkings sur les routes. Il y en a très peu en Mongolie, mais

ils commencent à faire leur apparition sur les nouvelles routes goudronnées.

Chez nous le panneau indiquant le parking sera un sapin penché avec bienveillance

sur la table et le banc sur lequel vous allez vous reposer en toute tranquillité.

En Mongolie, pas question de repos ! Si vous vous arrêtez, c'est pour REPARER

le véhicule !

Les

animaux eux-mêmes ne lisent pas les panneaux comme en Europe. Observons le panneau

français : un bovin traverse bêtement en regardant droit devant ; sûr de lui,

il sait que le véhicule va s'arrêter ou ne réfléchit même

pas.

En Mongolie, le bovin attentif va regarder à droite, puis à gauche avant de

traverser la piste car lui sait que le véhicule ne s'arrêtera pas !

Pour

terminer, nous parlerons de Boloro, cette charmante jeune fille que nous avions

rencontrée lors du Nadaam à Bayangol en 2009. Un contretemps ne nous a pas permis

de la rencontrer cette année, à notre grand regret à tous les trois. Depuis

2009, elle s'est mariée et a une adorable petite fille de 4 ans. Merci, Boloro,

de nous permettre de mettre ici la photo de ton mariage !

Notre récit mongol est

terminé. Nous espérons que la lecture de nos articles vous aura donné envie

d'aller vous aussi visiter ce pays que nous aimons tant !

Et

puis, il y a les panneaux qui se passent de commentaires...